L’arte italiana del doppiaggio

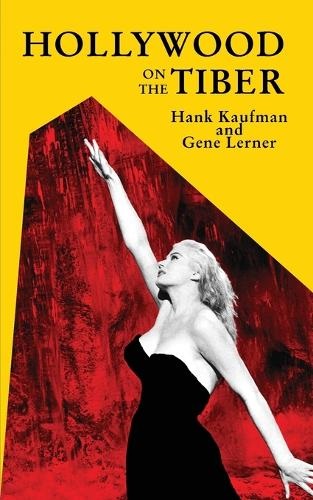

TORONTO – La scorsa settimana è stata pubblicata una versione in lingua inglese della pubblicazione del 1982 Hollywood on the Tiber. I ricordi personali dei talent scout di grande bravura di Roma Hank Kaufman e Gene Lerner, hanno raccontato le vite di star del cinema glamour e hanno incluso aneddoti che coinvolgono attori e attrici iconici come Sophia Loren, Shelly Winters, Robert Graves e Marlon Brando. E l’enigmatico Brando, come previsto, è l’esca nel marketing per la traduzione inglese.

Il libro di Kaufman e Lerner spiega nel dettaglio perché Brando abbandonò bruscamente la première italiana di Fronte del porto nel 1954, dove fu apparentemente colto di sorpresa dal doppiaggio italiano della sua interpretazione. Il suo agente, rivela il libro, ricorda che Brando ebbe una reazione impetuosa a quello che riteneva un affronto abominevole all’opera. Alzandosi di scatto dal suo posto, Brando si sporse e sussurrò al suo agente: “Portami via di qui! Sono un attore, non un pupazzo da ventriloquo… ti senti come un dannato fenomeno da baraccone. Perché nessuno mi ha preparato?”

Settantuno anni dopo, l’industria cinematografica italiana fa ancora molto affidamento sul suo talento nel doppiaggio. Per decenni, i doppiatori italiani sono stati i migliori della loro classe nel settore del doppiaggio cinematografico, in competizione con paesi come Spagna, Germania, Brasile, Cina e India. L’Italia è il paese con il doppiaggio più importante al mondo, ma questo dovrebbe essere un motivo di orgoglio nazionale?

Per doppiatori come il defunto Ferruccio Amendola (che ha doppiato De Niro, Hoffman, Pacino e Stallone) lo era. Ai suoi tempi d’oro, Amendola era il doppiatore più richiesto e, a quanto si dice, guadagnava 4 milioni di dollari all’anno. Ma mentre gli italiani hanno spudoratamente creato una forma d’arte da questa pratica, i suoi nefandi inizi sotto Mussolini come strumento di censura e propaganda sollevano la domanda: perché è ancora così popolare?

Per cominciare, c’erano usi pratici per il doppiaggio al di là dell’agenda nazionalista di Mussolini. Il doppiaggio era parte integrante del modello di coproduzione. Ciò significava che i produttori di tutta Europa potevano unire le loro risorse e richiedere sovvenzioni e sgravi fiscali da più programmi governativi. Questo era un modo in cui i film italiani ed europei potevano competere con il flusso costante di importazioni di Hollywood. Le coproduzioni europee portarono talenti stranieri oltre i loro confini poiché il doppiaggio consentiva loro di recitare nella loro lingua madre.

L’impegno dell’Italia nel doppiaggio deriva anche dall’attrezzatura cinematografica che utilizzava nel dopoguerra. Gran parte di essa era surplus di guerra, telecamere utilizzate dal personale militare. La maggior parte di queste telecamere rudimentali erano troppo rumorose, rendendo difficile per i registi registrare l’audio sul set.

Nel 2025, tuttavia, si potrebbe supporre che la maggior parte degli italiani si sentirebbe mortificata come Brando mentre ascolta una interpretazione doppiata. Ma nonostante un numero crescente di cinema a Roma e Milano che proiettano film stranieri in lingua originale, la maggior parte del pubblico italiano preferisce semplicemente i film doppiati a quelli sottotitolati. Il talento vocale, tuttavia, sta iniziando a risentire del mondo dello streaming, dove i ruoli tendono ad essere assegnati ai più economici, e non ai migliori.

Nelle foto: Roberto Rossellini sul set, per gentile concessione di SZ Photo, Bridgeman Images; la copertina

del libro Hollywood on the Tiber, per gentile concessione di Sticking Place Books Popes

Massimo Volpe, autore di questo articolo, è un filmmaker e scrittore freelance di Toronto: scrive recensioni di film/contenuti italiani su Netflix