Architettura e oltre, con Jim Venturi

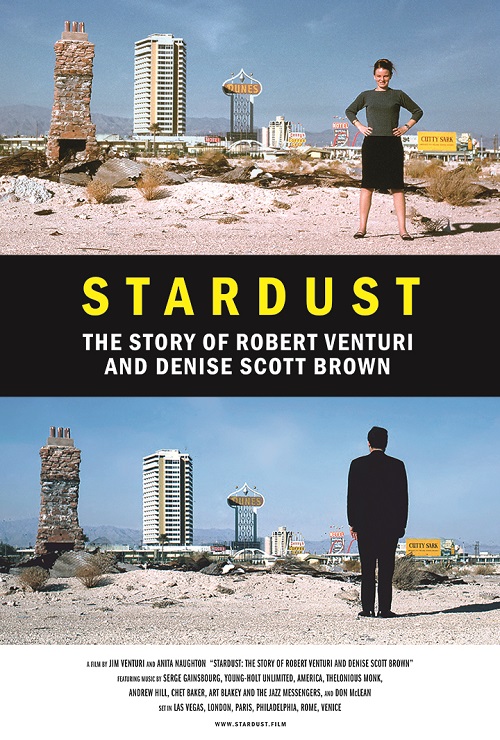

TORONTO – Dopo la première canadese di Stardust: The Story of Robert Venturi and Denise Scott Brown all’ADFF Film Festival qui a Toronto, il regista Jim Venturi ha parlato con il Corriere Canadese di questo ritratto intimo di due degli architetti più influenti del XX secolo. Diretto da Jim Venturi, scritto da Anita Naughton.

Cosa può imparare la comunità dei non architetti da questo film?

“Non sono un architetto e, nel corso della ricerca, ho scoperto che il libro di mio padre [Complexity and Contradiction in Architecture] è come un testo quasi religioso, in un certo senso. È filosofico. È come la filosofia orientale e il non dualismo. E una delle prime ispirazioni per realizzare il film è stata che questo poteva essere un film interessante per i non architetti, in grado di imparare in modi che altri avevano imparato per caso da quelle teorie. Amo le opinioni delle persone al di fuori dell’architettura. Amo sentire cosa pensano, cosa ne ricavano. Quindi, a molti, molti livelli, volevo essere visto oltre l’architettura”.

Cosa ha reso i progetti di Robert Venturi e Denise Scott Brown così influenti?

“Penso che entrambi abbiano messo in discussione l’ortodossia del momento, che a quel tempo sposava l’idea del funzionalismo in architettura come credenza. Ma ironicamente, quell’ortodossia in realtà ostacolava le vere funzioni che gli architetti dovevano avere. Penso che rappresentasse un periodo in cui cercavano di tornare ai fondamenti del modernismo. E all’improvviso, stanno lavorando per aggiornarlo per un nuovo periodo e per riportare il simbolismo nell’architettura e per imparare da maestri come Mies van de Rohe. E ha riportato l’arte nell’architettura in un modo che era stato catturato da una sorta di mentalità ingegneristica di persone come Walter Gropius e altri”.

Cosa puoi raccontarci della tua eredità italiana?

“Mio nonno, Robert Sr., arrivò in America all’età di sette anni da Atessa in Abruzzo. Aveva un’attività di vendita all’ingrosso di prodotti a Philadelphia. La sua famiglia proveniva da sei generazioni di costruttori. E non c’era alcuna separazione tra architettura ed edilizia a quel tempo. Quindi erano essenzialmente architetti. E l’esperienza di immigrati li ha costretti a rinunciare a questo. E così mio nonno amava l’architettura e tuttavia non poteva praticarla lui stesso. E così tutta quella frustrazione per mia madre e mio padre, francamente, è stata trasmessa loro dalla generazione precedente”.

In che modo l’architettura italiana ha ispirato il lavoro di Robert?

“Andavamo in Italia ogni anno. Era un pellegrinaggio verso l’architettura. E quando arrivò a Princeton, probabilmente di storia dell’architettura ne sapeva più della maggior parte dei suoi professori. Voglio dire, aveva letto libri incessantemente da adolescente. E quindi, quando guardava all’architettura, non era solo il periodo a Roma, ma tutto quel periodo precedente. Quando era a Roma, la vedeva in un modo diverso, la vedeva a colori, perché i libri erano in bianco e nero. Vedeva cose che non vedeva nei libri, come la chiesa di Brasini a Piazza Euclide ai Parioli, o il [progetto] di Moretti vicino a Casa Girasole. Era molto quello che aveva imparato andando in Italia, ma lo aveva fatto già prima di andarci. E poi lo aveva imparato da suo padre e cose come la visita alla Penn Station (modellata sulle Terme di Caracalla) e tutto il resto. Quindi era davvero, era turbocompresso praticamente dal momento in cui era nato”.

Nelle foto, la locandina di “Stardust: The Story of Robert Venturi and Denice Scott Brown” (foto per gentile concessione di Jim Venturi)

Massimo Volpe, autore di questa recensione, è un filmmaker e scrittore freelance di Toronto: scrive recensioni di film/contenuti italiani su Netflix