Il cinema italiano alla ricerca di una nuova identità

TORONTO – Il mese scorso, alcuni sceneggiatori, produttori e distributori italiani hanno organizzato panel in festival locali per discutere le potenziali aree di crescita del loro settore. Un recente modello di successo, in termini di “internazionalizzazione del cinema italiano”, è stato citato come esempio della serie televisiva di successo “Il Conte di Montecristo“. La serie, una coproduzione franco-italiana, è stata utilizzata per illustrare la necessità per le produzioni italiane di abbracciare un appeal globale, continuando a cercare “nuove voci“.

Certo. Ma il sentimento di solito prevale sull’applicazione pratica. E qual è l’applicazione pratica? Significa che la narrazione italiana è troppo chiusa e introspettiva, o che si tratta di attingere ai mercati internazionali? Entrambe sono discussioni meritevoli, ma non è chiaro se le persone giuste ne stiano parlando. Come scrittore, e spesso interlocutore di acquirenti e venditori di film, ho notato un tratto comune tra molti dirigenti cinematografici: la riluttanza a leggere le sceneggiature.

Almeno oggi, molti professionisti del settore preferiscono creare focus group o assumere lettori di genere ed età specifici per la copertura del materiale, piuttosto che passare due ore a leggerlo da soli. È difficile credere che coloro che prendono decisioni finanziarie per le loro case cinematografiche siano davvero alla ricerca di “nuove voci“, quando raramente si sforzano di leggere o comprendere il materiale.

Peggio ancora, sono i consulenti per “diversità e inclusione” imposti agli sceneggiatori semplicemente a causa del loro genere, razza ed etnia. Questo non è solo un fenomeno americano. È globale. Produttori ovunque, Italia inclusa, si avvalgono di “sceneggiatori” per rendere un film più “culturalmente appropriato”, politicamente corretto e rispettoso del genere. Questa forma d’arte è praticamente scomparsa.

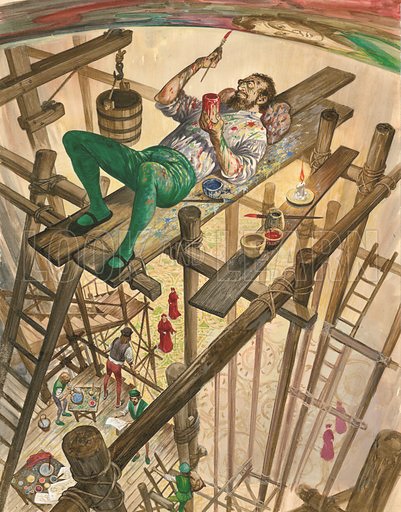

O forse questa è solo l’ultima disconnessione tra artista e mecenate. Persino Michelangelo dovette sopportare critiche inutili. Papa Giulio II, ad esempio, insisteva sul fatto che i suoi dipinti della Cappella Sistina “dovessero essere dorati” perché “sembravano poveri”. Al che Michelangelo rispose: “Anche le figure bibliche raffigurate erano povere”.

Alla fine si è trovato un compromesso tra i due, principalmente perché Michelangelo voleva essere pagato. Ma nel panorama artistico odierno, l’appello del Patron a “trovare nuove voci” coincide di solito con un tentativo aggressivo di orientare la narrazione attraverso una lente politica. Ovvero, eliminare le “nuove voci” che non sono in linea, esaltandone altre in nome dell'”uguaglianza“.

In base alla mia esperienza anche se alcuni non sarebbero d’accordo con la mia opinione, l’industria cinematografica italiana potrebbe trarre maggiori benefici dalla lettura e dal rispetto del materiale prodotto dagli sceneggiatori nostrani. Essere “internazionali” non dovrebbe significare dover investire in storie francesi ed altre. Potrebbe anche significare sfruttare la vasta storia italiana per idee e produzioni narrative.

Per una nazione di persone – gli italiani – che amano insistere sul fatto che l’Italia è “più di Michelangelo, Da Vinci e pizza”, i dirigenti di reti televisive italiane che ostentano il successo di una serie TV adattata da un drammaturgo storico francese… questa tendenza non è il massimo.

“Italia, abbi più fiducia in te stessa”.

Nelle foto: il Dipinto di Michelangelo di Peter Jackson e, in basso, la locandina de Il Conte di Montecristo per gentile concessione di France Television e Rai

Massimo Volpe, autore di questo articolo, è un filmmaker e scrittore freelance di Toronto: scrive recensioni di film/contenuti italiani su Netflix